"[...] La mayoría de las presas consideradas como romanas no tienen tipología constructiva de las fabricas romanas ni se ha probado su relación con abastecimientos de agua romanos. No pocas de ellas, sobre todo en España, son presas renacentistas o de otras épocas que han sido tomadas por romanas sin ninguna prueba de peso [...]" Isaac Moreno Gallo, ingeniero técnico de Obras Públicas y graduado en Geografía e Historia. Ha sido director científico y presentador de la serie de TVE, Ingeniería Romana.

El rugido de las ruedas sobre la tierra seca y el murmullo del viento en las encinas nos conducen a un rincón enigmático de los Montes de Toledo. Aquí, donde el paisaje ondula con la solemnidad de una partitura antigua, se despliega una ruta que no solo desafía las piernas, sino también la mente. Rodar por estas veredas es recorrer un sendero donde la historia y la naturaleza se entrelazan, un viaje donde cada kilómetro susurra secretos del pasado, sin duda RODADAS PERDIDAS en estado puro.

Nuestro punto de partida es Sonseca, un pueblo que aún respira el ritmo pausado de la vida rural. Desde aquí, el camino se adentra en un territorio indómito, custodiado por el susurro de leyendas y el eco de antiguos constructores. Entre piedras desgastadas y horizontes de un verde eterno, se alzará en la parte final del recorrido majestuosa la presa de Alcantarilla, una obra cuya historia desconcierta tanto como fascina. A primera vista, sus muros imponentes y su diseño trapecial evocan la precisión de los ingenieros romanos, pero bajo esa piel de gigante dormido se ocultan dudas que desafían siglos de certezas.

La Alcantarilla no es solo una presa; es un desafío a la imaginación y al conocimiento. La atribución a los romanos, aceptada sin titubeos durante generaciones, ha comenzado a tambalearse bajo la mirada crítica de modernos eruditos como el ingeniero e historiador Isaac Moreno Gallo. En su estructura heterogénea se combinan elementos refinados con detalles que rozan lo rudimentario, como si cada piedra contara una historia diferente. ¿Fue acaso obra de la mente renacentista de Juanelo Turriano, el genio que soñó con desafiar los límites del agua? ¿O es, como sugieren los escépticos, un monumento que los siglos han vestido con un ropaje ajeno?

Esta ruta, de dificultad moderada y una belleza indiscutible, se presenta con los siguientes datos técnicos:

Distancia total: 50,38 km.Desnivel acumulado de subida: 556,4 m.

Tiempo estimado: 4:08:24 h, de los cuales 3:34:40 h son en movimiento, un domingo de finales de Noviembre de 2023.

Dificultad IBP: 33.

Más allá de los números, este recorrido no es solo para los ciclistas que buscan la adrenalina adictiva de una buena rodada, sino también para los espíritus inquietos que desean dialogar con la historia. A lo largo de estos senderos y paisajes, cada pedalada se convierte en un interrogante, cada parada, en un intento de desentrañar los misterios de un pasado que no se rinde fácilmente. Los Cantos de Juanelo, las presas "romanas" que no son lo que parecen, y las huellas de un tiempo donde la ingeniería y la fe compartían el mismo pulso, son los verdaderos protagonistas de este viaje.

Ponte el casco, ajusta los pedales y déjate seducir por el enigma. Aquí comienza nuestra crónica por la Vereda del Fraile.

COMENCEMOS A CONOCER EL LEIT MOTIV DE NUESTRO RECORRIDO

Este gigante arquitectónico, con su diseño trapecial, su pantalla central impermeabilizante y su robusto espaldón de tierra, evoca la grandiosidad de las obras romanas. Sin embargo, un examen detallado revela una sorprendente heterogeneidad en su construcción ponen en duda su origen. Encontramos partes irregulares, quizás apresuradas, al lado de hormigón de calicanto de datación enigmática por no haberse realizado termoluminiscencias en la cerámica que nos sacarían de dudas de una vez por todas. En otros tramos, los sillares escuadrados y en hiladas dan testimonio de un arte constructivo refinado, enmarcando el hormigón en una simetría casi poética pero no romana. Sin embargo desde el periodo de la Ilustración en que se empezó hablar de esta presa, se ha dado por irrefutable que es de origen romano como indican todas las tesis decimonónicas y muchas actuales. Lamentablemente NO ES ROMANA como descubriréis si me acompañáis en esta ruta en bicicleta.

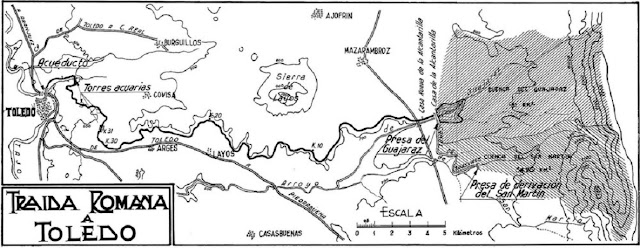

A pesar de estas maravillas, la conexión de esta presa con el sistema de abastecimiento de agua de la antigua Toletum, el Toledo romano, permanece envuelta en el misterio. ¿Es realmente una obra de la Roma antigua? ¿Los habitantes de la ciudades romanas bebían de los charcos? De la primera pregunta, este es un interrogante que persiste, ya que carecemos de documentación que confirme de manera irrefutable su origen y propósito, como señala el ingeniero Isaac Moreno. Y como nuevamente señala el mismo ingeniero, esta presa no llego a funcionar, porque en el primer llenado se rompió como indica el vaso al no estar colmatado de sedimentos como estaría si hubiera tenido un buen uso. Y a la segunda pregunta, los habitantes de las ciudades romanas bebían de los mejores manantiales, los acueductos traían las aguas a las ciudades de los mismo manaderos de estas aguas, recorriendo en ocasiones largos recorridos. De ningún modo bebían de aguas estancadas de las presas como esta. En la actualidad nosotros lo hacemos, pero es porque esta agua de embalse esta debidamente tratada, es muy importante que seamos conscientes de este hecho.

Además, la existencia de un canal derivado de esta presa, conocido entre los locales como "de Juanelo", arroja una luz de duda sobre su atribución romana. Este detalle podría sugerir, de forma intrigante, un origen más reciente, posiblemente renacentista, y quizás incluso vinculado a la mente prodigiosa de Juanelo Turriano. Así, la presa de Alcantarilla se erige no solo como un monumento de ingeniería, sino también como un enigma histórico, desafiando a historiadores y arqueólogos a desvelar sus secretos.

Escudarse, como es frecuente, en fábricas supuestamente pertenecientes al opus incertum, no aminora la incertidumbre de su romanidad, en absoluto. Y como dice Isaac Moreno Gallo: "[...] Entre el gran número de presas que se suponen romanas en España, cabe citar algunas de ellas, precisamente, como las más dudosas de esa época. Su técnica constructiva es impropia de técnicos competentes o, al menos, puede decirse que carecen en su concepción de la ciencia de la ingeniería, asunto este, que las hace menos romanas si cabe. La falta de documentación que avale el momento constructivo de una obra de ingeniería antigua provoca la recurrencia de la especulación, asignando la factura de la obra de esta forma y sin mayores fundamentos a determinada civilización. Sin embargo, existen herramientas que sirven para el análisis de las construcciones antiguas y su asignación, o no, al mundo romano. El análisis de las muchas obras de ingeniería conservadas de la civilización romana, nos obliga, hoy en día, a pensar en la participación de verdaderos científicos de la construcción. Ninguna obra pública concebida y diseñada por empleados al servicio del Estado Romano, ingenieros, en definitiva, debe carecer de los elementos básicos de la avanzada técnica constructiva romana. Por lo tanto, ante la presencia de obras de una pobre técnica constructiva, de fábricas con sillares carentes de geometría, innecesariamente irregulares, piezas mal trabadas, estructuras de aspecto poco sólido, mal cimentadas, mal niveladas, etc., será necesario concluir que la incompetencia de sus constructores no tiene cabida entre los ingenieros romanos. Siempre existen obras en las que un análisis de su estructura nos deja una duda razonable sobre su asignación a un momento constructivo determinado. Sin embargo, algunas de las presas propuestas como romanas por muchos de los autores que las han estudiado, no resisten un mínimo análisis en el sentido anteriormente indicado [...]"

reproducir desde el minuto 13:17

Km. 00,000 - En el corazón de la provincia de Toledo, se encuentra Sonseca, nuestra puerta de entrada a un mundo donde el pasado resuena con cada giro del pedal. Su nombre, quizá derivado de Font Seca, "fuente seca", es un eco de tiempos remotos, cuando las aguas manaban generosas y sostenían la vida de una civilización que aún susurra desde las piedras. Tal vez fue aquí, en estas tierras ahora salpicadas de encinas y jaras, donde se alzaron los manantiales que dieron de beber a la majestuosa Toletum romana. Una fuente que, con el paso de los siglos, dejó de fluir, pero no de contar historias.

A orillas de esta localidad tranquila, José Manuel y Gonzalo, dos ciclistas venidos desde La Sagra madrileña, ajustan con meticulosidad sus monturas. El metal de sus bicicletas reluce al sol de finales del otoño como una promesa de aventura. Con cada clic de los pedales y cada nudo en las mochilas, se preparan para adentrarse en los Montes de Toledo, un territorio donde los caminos retan al cuerpo y los paisajes deslumbran al alma. La travesía comienza aquí, en un punto de partida que no es solo geográfico, sino también histórico y emocional.

Km. 03,000 - – Los enigmáticos Cantos de Juanelo

Avanzamos apenas tres kilómetros desde Sonseca cuando el paisaje nos ofrece su primer misterio: los imponentes "Postes de Juanelo", también conocidos como "Cantos de Juanelo". Estas colosales columnas de granito, de once metros de altura y un metro y medio de diámetro, imponen su presencia con un peso de 52 toneladas cada una. Su origen y propósito permanecen envueltos en las sombras del pasado, desafiando la certeza de los historiadores y encendiendo la imaginación de quienes se detienen a contemplarlas. Nos encontramos en el paraje de Fuente Techada / Peña Lancha, en el término municipal de Arisgotas, pedanía de Orgaz, donde una de estas columnas descansan como testigo mudo de una época que no ha terminado de revelarnos sus secretos.

La historia comienza en el siglo XIX, cuando Pascual Madoz, en 1848, describe la cantera de Orgaz como el lugar de origen de estas columnas. Las menciona con precisión casi matemática: “75 pies de largo y 5 de diámetro”. Décadas más tarde, en 1890, el profesor Simón Viñas Rey documenta una columna terminada de diez metros de largo y cinco de circunferencia, además de otras doce marcadas para su extracción. ¿Qué propósito tuvieron estos gigantes de piedra? La respuesta parece diluirse en leyendas y teorías que fluctúan entre la genialidad y el abandono.

Entre las historias que envuelven a estos postes destaca la figura de Juanelo Turriano, el ingeniero italiano del siglo XVI, célebre por su ingenio hidráulico al elevar las aguas del Tajo hasta Toledo. La leyenda, como siempre, roza la fantasía: se dice que Juanelo movía estas enormes piezas con la ayuda de su hija, una imagen que evoca la mezcla de prodigio y humanidad que caracteriza al personaje. Sin embargo, el historiador Esteban de Garibay ofrece una teoría más sobria: las columnas habrían sido talladas por Francisco de Villalpando para la escalera principal del Alcázar de Toledo, por encargo de Felipe II. Un cambio de planes del monarca las dejó varadas en la cantera, destinadas al olvido hasta que Juanelo, quizás, decidió darles un nuevo uso. Pero, ¿cuál fue ese propósito final? Nadie lo sabe con certeza.

El enigma de los Cantos de Juanelo no termina ahí. En 1949, bajo el régimen de Franco, estas columnas emprendieron un último viaje hacia el Valle de los Caídos. Su traslado fue una proeza de ingeniería: el Puente Nuevo sobre el Tajo tuvo que ser reforzado, y se emplearon camiones especiales equipados con ruedas de avión. Las columnas fueron llevadas hasta el paraje de La Solana, donde hoy permanecen, lejos de su lugar de origen y del propósito que alguna vez se les imaginó.

A lo largo de los siglos, han surgido teorías que intentan descifrar su utilidad. Algunas sugieren que fueron contrapesos para un mecanismo hidráulico; otras las sitúan como parte de un palacio sobre el Tajo en Aranjuez; y la más plausible, según Garibay, es que serían escalones monumentales para el Alcázar de Toledo. Pero todas estas hipótesis comparten algo en común: la falta de pruebas concluyentes.

En este kilómetro, no solo contemplamos columnas de granito, sino también un legado que continúa intrigándonos y hablándonos en su lengua de piedra.

Km. 03,900 – La Cañada de las Merinas y un enigma entre visigodos e ingenieros

El sonido de las ruedas al contacto con la tierra polvorienta marca el ritmo de nuestra travesía mientras nos adentramos en la Cañada de las Merinas, una senda milenaria que se extiende como un hilo de memoria entre paisajes que parecen suspendidos en el tiempo. Este camino, antaño recorrido por los rebaños trashumantes, nos conduce hacia una población que evoca la huella de un pasado visigodo, impregnado en las piedras y el aire. Mientras avanzamos, nuestra mente divaga sobre conexiones inciertas, entre las cuales destaca un nombre: Juanelo Turriano, el genio renacentista que desafió los límites de la ingeniería.

La Presa de Alcantarilla: Entre Roma y el Renacimiento

A pocos kilómetros de aquí, en Mazarambroz, se alza la Presa de Alcantarilla, una colosal obra que suscita más preguntas que certezas. Considerada durante siglos como un legado de la Roma imperial, su atribución ha comenzado a tambalearse bajo la mirada crítica de estudiosos como Isaac Moreno Gallo. Este ingeniero e historiador cuestiona su origen romano, señalando elementos que la alejan de la meticulosa precisión que caracterizaba a las construcciones de aquella civilización.

La presa, con sus heterogéneas fábricas y detalles que rozan lo rudimentario, muestra un carácter más cercano a los tiempos del Renacimiento. Moreno Gallo subraya varias peculiaridades: la baja calidad de algunos tramos, la presencia de ripios poco comunes en la técnica romana, y una sillería en la supuesta torre de toma que parece más medieval que imperial. Pero quizás el detalle más intrigante sea el canal derivado de la presa, conocido entre los locales como "el canal de Juanelo". ¿Podría este simple nombre ser una pista hacia la autoría del célebre ingeniero?

Juanelo Turriano, mayormente relojero y considerado maestro en sistemas hidráulicos por ser el creador del famoso artificio que llevó agua del Tajo a Toledo, parece un candidato plausible para haber intervenido en esta obra. Sin embargo, las evidencias que lo vinculan a la Presa de Alcantarilla son tan esquivas como las sombras que se proyectan sobre sus muros al atardecer. No existen documentos que confirmen su participación, y aunque su pericia en sistemas hidráulicos es indiscutible, nunca se le atribuyó la construcción de presas, salvo en el caso de la de Tibi, en Alicante. Pero el que no exista testimonio escrito no es nada sorprendente después de tantas guerras que han vivido estas tierras, y los archivos que han sido incendiados por estas u otros motivos.

A pesar de ello, la tradición oral insiste en su conexión, como si el eco de su nombre hubiera quedado atrapado en estas tierras. Pero la historia, como este camino que recorremos, es caprichosa y exige pruebas para dar credibilidad a las leyendas. La falta de documentación deja el misterio sin resolver, esperando que futuras investigaciones arqueológicas y documentales arrojen luz sobre el verdadero origen de esta imponente obra de ingeniería.

La Presa de Alcantarilla sigue siendo un enigma. Sus piedras hablan de un pasado que se resiste a ser encasillado, y su conexión con Juanelo Turriano, aunque intrigante, permanece envuelta en la incertidumbre. Mientras rodamos por la Cañada de las Merinas, este misterio histórico se suma al paisaje, recordándonos que no solo son las vistas, sino también las historias, las que hacen de cada ruta una experiencia inolvidable.

Km. 08,600 – Arisgotas: El legado de los godos y los ecos de un pasado rural

El camino nos lleva a Arisgotas, el "robledal de los godos", según se ha interpretado su nombre. Este pequeño enclave, aparentemente perdido entre las postrimerías de los Montes de Toledo, guarda en sus tierras historias que resuenan más allá de los siglos. Aquí, el presente rural se entrelaza con un pasado que susurra desde los montes y las dehesas.

En el siglo XVIII, el Diccionario Geográfico de España describe a Arisgotas como una comunidad donde la vida se movía al ritmo pausado de la repoblación forestal y la ganadería. Entre sus riquezas naturales se encontraba un “pedazo de Monte que se está repoblando de encina” y una vasta extensión conocida como la Dehesa de Fuentetechada que acabamos de visitar. Este paraje, mencionado con especial reverencia, albergaba los célebres Postes de Juanelo, esos monumentales cilindros de granito que aún hoy desafían nuestra comprensión de la historia.

La Dehesa de Fuentetechada, más que un simple paisaje, era un pilar en la economía local, una de las muchas canteras que siembran el entorno, un espacio donde la naturaleza y la mano del hombre colaboraban en un frágil equilibrio. Aquí, bajo el cielo toledano, la vida rural se desarrollaba con la misma fuerza que los mitos que nacían de sus tierras. Y mientras el tiempo pasaba, las encinas crecían y los secretos se acumulaban, enterrados bajo las sombras de los robles y las leyendas de los godos.

Arisgotas no es solo un lugar en el mapa; es un puente hacia un tiempo en que las comunidades vivían al ritmo de la tierra y sus ciclos. Este kilómetro, como todo en esta ruta, nos invita a mirar más allá de lo visible y a escuchar lo que el pasado tiene que contarnos.

Km. 10,300 – Los Hitos: Una fortaleza visigoda en el corazón de la historia

Pedalada a pedalada, llegamos al paraje de Los Hitos, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido para preservar los ecos de una civilización que marcó la historia de Europa. Este asentamiento fortificado, único en su tipo, se alza al oeste de Arisgotas, en la zona de Matabueyes. Estratégicamente ubicado en un promontorio que domina la confluencia del Arroyo de Arisgotas y el Arroyo de Sierra Gorda, Los Hitos fue mucho más que una villa; fue un símbolo de poder y sofisticación en el reino visigodo.

El yacimiento, situado en la finca conocida como Convento Bartolo, nos habla de una época de grandes contrastes: la majestuosidad de los visigodos frente a la incertidumbre de los siglos oscuros. Aquí se han encontrado los restos de una "villula" fortificada, un hallazgo sin precedentes en Europa, que arroja luz sobre la vida y la organización de las élites de aquel tiempo.

Extensión y topografía: El asentamiento se extiende sobre una meseta dividida en dos terrazas naturales. La terraza inferior, más cercana a Arisgotas, fue el punto de partida para las primeras excavaciones, mientras que la terraza superior, más amplia, conserva estructuras aún en proceso de estudio y una presa en su extremo sur.

La muralla: Una muralla perimetral confirma el carácter defensivo de la villa, testigo mudo de la importancia estratégica de este lugar.

Expansión habitacional: Fuera de la muralla, se han encontrado restos de viviendas que sugieren que, en algún momento de su historia, Los Hitos creció más allá de sus límites originales, probablemente al ritmo de su prosperidad.

Según Jorge Morín, director de las excavaciones, Los Hitos no es una simple villa; es un asentamiento vinculado a la aristocracia más alta del reino visigodo. Quizás fue residencia de un dux, un alto mando militar, o incluso de un monarca. La presencia de un posible palatium (palacio), un monasterio cercano —probablemente San Pedro de la Mata—, y los hallazgos materiales, como una inscripción métrica que destila refinamiento cultural, refuerzan su conexión con el poder político y religioso de la época.

Los Hitos es más que un lugar; es una ventana abierta al pasado. Sus estructuras y objetos nos narran fragmentos de un mundo que combina fuerza militar, organización social y una rica cultura. En este rincón de los Montes de Toledo, los visigodos dejaron huellas que aún podemos seguir, rastros de una época en la que el poder se reflejaba no solo en las armas, sino en la arquitectura, el arte y la religión.

Mientras retomamos el camino, dejamos atrás este promontorio cargado de historia, pero su impacto persiste. Los Hitos no solo domina el paisaje que lo rodea; también se alza como un faro en la comprensión de la época visigoda, recordándonos que incluso las civilizaciones más antiguas tienen mucho que contar, si sabemos dónde mirar. Esquilmado hasta la saciedad, buenas partes de sus piedras viajaron, en el mejor de los casos, a la población de Arisgotas, y muchas decoran sus casas, pero también otras pasaron a colecciones privadas.

Km. 14,400 - Tras subidas y bajadas por un encinar volvemos a conectar con las CAÑADA DE LAS MERINAS que nos conducirá a las estribaciones del Monte de Arisgotas.

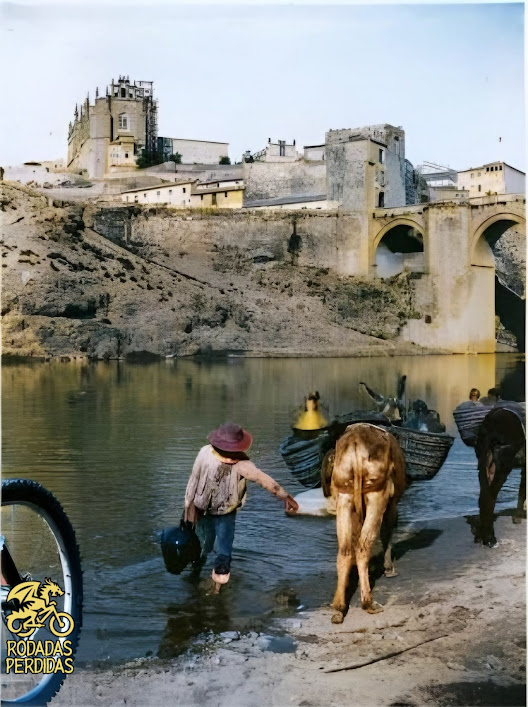

No podemos dejar de evocar no solo estructuras imponentes como la que vamos a visitar más adelante, sino también las figuras que, con esfuerzo y sacrificio, llevaron el agua a los rincones más altos de la ciudad. Entre ellas destacan los azacanes, o aguadores, cuyas vidas transcurrieron entre el río Tajo y las empinadas calles toledanas, desempeñando un papel vital en el tejido cotidiano de la urbe.

El río Tajo, arteria esencial de Toledo, no solo brindó vida sino que también inspiró especulaciones sobre su navegabilidad en tiempos romanos. Aunque las pruebas de tal hazaña son esquivas, se conjetura que ciertos tramos del río pudieron haber sido adaptados para el transporte. Pero el verdadero reto no era cruzar el río, sino llevar su agua hasta las alturas de la ciudad. Asentada sobre un promontorio rocoso, Toledo desafiaba constantemente a quienes intentaban domar su orografía para satisfacer una necesidad tan básica como imprescindible. Los romanos, a buen seguro, supieron traer la mejor agua de boca, para sus pobladores, otra cosa es que en siglos siguientes ese agua fuera de mejor calidad, pues en el río Tajo, incluso en sus mejores tiempos, como sucede con otros ríos, sus aguas no son las idóneas para su uso en boca, pudiéndose contraer diversas enfermedades.

De esta dificultad surgieron ingeniosas soluciones como el célebre artificio de Juanelo Turriano en el Renacimiento. Este dispositivo, compuesto por una serie de ruedas y cazoletas a modo de cucharones que elevaban el agua desde el Tajo hasta la ciudad, fue una obra maestra de la ingeniería "relojera". Sin embargo, incluso estos avances no lograron reemplazar por completo la labor de los azacanes.

Con cántaros al hombro o montados en burros cargados de vasijas, los azacanes recorrieron las calles de Toledo durante siglos. Su tarea no solo era ardua físicamente, sino también imprescindible para el día a día de una ciudad cuya geografía hacía del agua un bien preciado. Llevaban el agua desde el Tajo hasta hogares, talleres y plazas, asegurando que la vida fluyera incluso en las zonas más altas y remotas.

Aunque infraestructuras como el artificio de Juanelo facilitaron la elevación del agua, los azacanes continuaron siendo indispensables. Las grandes obras hidráulicas, costosas y complejas, no alcanzaron a sustituir la dedicación y el esfuerzo humano que requería este oficio.

Hoy, aunque el oficio haya desaparecido, su huella sigue viva en Toledo. La toponimia conserva su memoria en lugares como la "cal de azacanes", mencionada por primera vez en 1385 y conocida actualmente como la calle de los Azacanes. La literatura, también, rindió tributo a estos trabajadores; el Lazarillo de Tormes describe con detalle las penurias del protagonista como sirviente transportando agua en Toledo, ofreciendo un retrato de la importancia de este oficio en la sociedad de su tiempo.

La fotografía, asimismo, jugó un papel clave en inmortalizar su figura. Casiano Alguacil, renombrado fotógrafo toledano del siglo XIX, capturó la vida cotidiana de los azacanes en imágenes que hoy son un testimonio invaluable de su labor y de la dureza de su existencia.

Los azacanes fueron mucho más que aguadores; fueron un puente entre el río y la ciudad, entre la necesidad y la supervivencia. Hoy, cuando recorremos Toledo y observamos el Tajo, es imposible no pensar en aquellos hombres y mujeres que, día tras día, hicieron de lo imposible una realidad cotidiana.

Km. 16,800 - El trazado del camino zingzaguea con la paciencia de una serpiente mientras nos adentramos en la Área Recreativa de la Umbría del Madroñal, en los Montes de Arisgotas. Aquí, el paisaje se transforma, como si la tierra misma quisiera contarnos una historia diferente. El suelo, marcado por las cicatrices de las lluvias torrenciales del 2023, adopta tonos más rojizos, y las encinas y madroños crean un dosel que tamiza la luz del sol en haces dorados.

Este tramo, aunque sin la gloria de un puerto de montaña de determinada Categoría, no se rinde fácilmente. Cada pedalada enfrenta una inclinación que desafía las piernas y la voluntad. El camino, erosionado y carcavado por las lluvias pasadas, parece un recordatorio de la fuerza indómita de la naturaleza. Las ruedas se tambalean en los surcos traicioneros, el sudor comienza a perlar la frente, y la respiración se sincroniza con el esfuerzo. Aquí, en este ascenso muchas veces rectilíneo sin concesiones, se combina la dureza del terreno con la serenidad de un entorno que invita a detenerse, a escuchar el susurro del viento entre los árboles y a admirar la belleza de una tierra que, incluso en su aspereza, resulta cautivadora.

Km. 19,400 - Tras un esfuerzo constante durante 1,67 kilómetros, alcanzamos un primer collado del Alto del Puerto del Camino del Rey. Este tramo, aunque breve, exige de las piernas un último empuje, recompensado al llegar con la sensación de haber conquistado un pequeño desafío. El camino continúa al frente, ascendiendo con mayor empinamiento, como si desafiara a quienes buscan medir su resistencia contra la montaña. Sin embargo, nosotros optamos por otro rumbo.

Giramos hacia una pista que se despliega en un descenso abrupto y sombrío, siguiendo la umbría del Camino del Rey. Aquí, el paisaje cambia una vez más, y el aire se vuelve más fresco mientras las ruedas encuentran un respiro en esta bajada. La naturaleza parece susurrar historias antiguas, acompañando nuestro recorrido con la serenidad que solo estas tierras pueden ofrecer. Es un momento para relajarse, dejarse llevar por la pendiente y disfrutar de la belleza que nos rodea.

Km. 22,400 - Al final del descenso, llegamos a el Manantial de Santa Bárbara, un paraje con historias y mitos. Este lugar, ubicado en el corazón de los Montes de Toledo, nos invita a recorrer no solo un camino físico, sino también un sendero que cruza los siglos, donde el cristianismo y las antiguas creencias paganas se entrelazan en un diálogo que aún resuena.

La figura de Santa Bárbara, protectora frente a tormentas y rayos, simboliza en este lugar algo más que devoción cristiana. Representa una fusión de creencias, un sincretismo que conecta las tradiciones romanas con las prácticas visigodas. En el conocido como Prado de Santa Bárbara, se descubrió un altar dedicado a los dioses Manes, guardianes de los ancestros en la religión romana. Este altar, un eco de un tiempo en que la vida y la muerte estaban íntimamente conectadas con lo divino, habla de la continuidad de los ritos y la adaptación de lo sagrado a nuevas creencias.

La piedra ritual, hallada entre las ruinas de una ermita prerrománica dedicada a Santa Bárbara, no desapareció en el olvido. Fue reutilizada como pila bautismal en la iglesia parroquial de Arisgotas, un ejemplo tangible de cómo los objetos de culto, cargados de significado, trascendían épocas y religiones, manteniendo su conexión con lo trascendental.

Más allá de su simbolismo religioso, este lugar alberga vestigios cubiertos por la tierra de la época visigoda. Una pequeña iglesia, datada en el siglo VII, se erige como testimonio de la fe y la organización social de aquel tiempo. Junto a ella, los enterramientos encontrados en el área refuerzan la idea de que este enclave fue un punto de encuentro espiritual y comunitario, donde lo sagrado moldeaba la vida cotidiana.

Km. 23,500 - El camino nos introduce en el territorio del "Común" de la Dehesa de San Martín de la Montiña, un espacio compartido cuya historia está impregnada de cooperación, disputas y la tenacidad de los pueblos que lo gestionaron. Apenas al comenzar nuestra travesía, nos encontramos recorriendo la Suerte que en los últimos tiempos perteneció a Layos, una de las muchas comunidades que participaron en esta singular organización.

La Dehesa de San Martín de la Montiña, conocida también como Dehesa de El Común, es un ejemplo vivo de las antiguas prácticas de gestión mancomunada en los Montes de Toledo. Su nombre proviene de una villa despoblada dedicada a San Martín, y durante siglos fue administrada por una agrupación de municipios que conformaban la Hermandad de San Martín de la Montiña. Este sistema de colaboración incluía localidades como Ajofrín, Arisgotas, Mora, Pulgar y Sonseca, entre otras, que compartían el uso de los recursos naturales de la dehesa.

La dehesa, con una extensión de 12.607 fanegas según documentos de 1772, era una pieza clave para la vida de estas comunidades. Albergaba campos para la ganadería, bosques de aprovechamiento maderero, espacios agrícolas y colmeneros, manteniendo un equilibrio sostenible entre la explotación humana y la conservación del entorno. Este modelo agro-silvo-pastoral es característico de las dehesas ibéricas y un reflejo de cómo las comunidades rurales utilizaban la cooperación para prosperar en un entorno desafiante.

La Hermandad de San Martín de la Montiña fundada en el siglo XIV, bajo el reinado de Enrique II de Castilla, la Hermandad surgió como respuesta a una necesidad de seguridad y organización. Los pueblos cuyos montes quedaron fuera de la jurisdicción de Toledo solicitaron al rey una hermandad que los protegiera de los malhechores. Enrique III confirmó su existencia en 1397, otorgándole privilegios similares a los de la Hermandad de Toledo.

En el centro de esta organización se encontraba una ermita dedicada a San Martín, conocida como "de la Montiña". Allí se guardaban los archivos y se celebraban las juntas, consolidando un sistema en el que los recursos de la dehesa eran compartidos entre los miembros. Sin embargo, el siglo XVIII trajo consigo disputas legales con la Corona, que pretendía incorporar la dehesa al patrimonio real. Finalmente, los pueblos de la Hermandad lograron preservar su dominio sobre el territorio.

La gestión del Común no solo se centraba en el aprovechamiento de los recursos. La Hermandad también tenía un papel crucial en garantizar la seguridad de los campos y caminos. En una época marcada por la baja densidad de población y la amenaza de bandidos, los miembros se unían para proteger a sus comunidades, asegurando el tránsito seguro de personas y mercancías.

Aunque la Hermandad desapareció en el siglo XIX debido a los cambios sociales y políticos de la época, su huella sigue presente. Los documentos históricos, como el plano de la dehesa de 1842 firmado por Félix García de Cuerva, nos permiten entender su funcionamiento. Más aún, su modelo de gestión comunal sigue siendo un recordatorio de cómo la cooperación puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo sostenible.

Hoy, la Dehesa de San Martín de la Montiña conserva su valor ecológico y cultural, siendo un testimonio de prácticas tradicionales que conectan el pasado con el presente. Al recorrer este territorio, nos adentramos en una historia de esfuerzo colectivo, resiliencia y un profundo respeto por la tierra que, aún ahora, continúa narrando sus historias en cada árbol y en cada tramo de este fascinante camino.

Km. 27,100 - El camino nos lleva al Descansadero y Fuente de la Estrella, un lugar donde el tiempo parece detenerse para narrar su historia. En los últimos tiempos de la Dehesa de San Martín de la Montiña, esta Suerte perteneció a Almoracid, y más adelante cruzaremos por las Suertes que correspondían a Toledo y Mascaraque. Aquí, en este rincón apacible, la tierra respira recuerdos de una era en la que el agua y la piedra marcaban el pulso de la vida.

La referencia a la Virgen de la Estrella, venerada en la Catedral de Toledo, abre un hilo de conexión con este lugar. En la catedral, junto a su imagen, había una fuente conocida como "Nuestra Señora de la Fuente" o "de la Pila", un testimonio de la importancia simbólica y práctica del agua en la región. Aunque no existe una relación directa documentada con San Martín de la Montiña, la coincidencia de nombres y la presencia de fuentes sugiere una red más amplia de gestión del agua, enraizada en la tradición y la devoción.

Este paraje también guarda memoria de la antigua cantera de piedras prietas —un mármol blanco de gran calidad— que sirvió para erigir dos de los monumentos más emblemáticos de la región: la Catedral Primada de Toledo y el Real Sitio de Aranjuez. Cada bloque extraído de esta tierra no solo cargaba peso físico, sino también el simbolismo de una región que supo convertir sus recursos en arte y arquitectura.

Desde este punto, nos adentramos en la Vereda del Fraile, un sendero que atraviesa un paisaje cargado de historia. Sus alrededores, como los Montes de Toledo, son un testigo silencioso de los acontecimientos que moldearon la región.

La Vereda del Fraile no es solo un sendero que serpentea entre encinas y madroños; es un viaje por la memoria de los Montes de Toledo. Sus evocadores topónimos y sus paisajes nos transportan a un mundo donde frailes, dioses antiguos, vestigios visigodos y genios como Juanelo Turriano dejaron su impronta.

Km. 28,600 - Aquí comienza el singletrack de la Vereda del Fraile, un estrecho sendero que serpentea a través de las Suertes de Orgaz y Villaseca, y que guarda en su trazado siglos de historia y conexión con el paisaje. Este antiguo camino medieval, utilizado por los monjes franciscanos del Convento del Castañar, no es solo una ruta para recorrer, sino un portal al pasado de los Montes de Toledo.

La Vereda del Fraile, nacida de la necesidad de conectar enclaves religiosos y comunidades rurales, atraviesa uno de los territorios más ricos en biodiversidad y legado cultural de la región. Su recorrido nos adentra en la Dehesa de San Martín de la Montiña, una vasta extensión de pastos y bosques mediterráneos que, durante siglos, fue gestionada de manera comunal por los municipios de la Hermandad del Común. Encinas, jaras y matorrales típicos de la zona se entrelazan para formar un paisaje que parece inmune al paso del tiempo.

Este tramo del sendero, que cruza la dehesa, es un festín para los sentidos. Los ciclistas y senderistas que lo transitan se encuentran rodeados de un bosque denso que, en ocasiones, se abre para ofrecer vistas despejadas de la comarca de La Sisla.

Km. 31,200 - Completamos el singletrack de la Vereda del Fraile. El trazado sinuoso del singletrack desafía tanto la técnica como la resistencia, convirtiéndolo en un tramo apreciado por los amantes del ciclismo de montaña. Pero más allá del reto físico, este sendero es una invitación a desconectar del mundo moderno y sumergirse en la tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer.

Rodar por la Vereda del Fraile es más que recorrer un camino; es transitar por una vía cargada de simbolismo. Cada giro y cada subida cuentan una historia, desde los monjes que buscaban soledad y reflexión, hasta los habitantes que durante siglos compartieron estas tierras bajo un modelo de gestión comunal.

Hoy, este sendero se mantiene como un testigo vivo de la relación entre el hombre y el entorno, un ejemplo de cómo el pasado puede integrarse en el presente sin perder su esencia. Aquí, cada pedalada y cada paso son un homenaje a los que antes lo recorrieron y un regalo para quienes lo exploran ahora.

Km. 32,700 - Giro a derechas, dejando al frente la ERMITA DE SAN MARTIN DE LA MONTIÑA por el CAMINO DEL COMÚN. "Se llamó de San Martín de la Montiña porque al pie del arroyo que taja la raña, a un nivel de 861 metros, se levantó la ermita, en pleno monte, dedicada a ese santo, que los ballesteros, leñadores, colmeneros, pastores y labriegos tomaron como patrón. En esta ermita celebraban sus cultos, aquí se reunían en asamblea y guardaban el archivo. Se mantiene el edificio, pero ya utilizado para vivienda de los dueños de la dehesa; por ello se ha modificado su destino y ha desaparecido la ermita. Es lástima que así fuera, por lo unida que está a la historia de Sonseca y de Orgaz. […] Hoy, parte de lo que fuera la antigua dehesa y la casa en donde estuvo la ermita, se localizan en el término de Mazarambroz; en los mapas figura el arroyo de San Martín y un pago llamado también de San Martín." D. Fernando Jiménez de Gregorio 1984

Km. 35,800 - pasamos brevemente por la suerte que tocaba a Casalgordo, giro a la derecha Quinto o Suerte de Villaminaya para pasar a continuación por la Suerte que le tocó en el siglo XIX a la localidad de Mora

Km. 41,700 - Después de un largo recorrido, el camino nos conduce al Canto de la Imagen, un monolito que parece emerger del suelo como un testigo inamovible del tiempo. Situado en un cruce de caminos estratégico, este canto, tallado y erigido verticalmente, es más que una simple piedra: es un portal a las tradiciones, leyendas y tensiones que han marcado estas tierras.

Desde al menos el siglo XIII, el Canto de la Imagen pudo haber cumplido una doble función: como símbolo de justicia y como espacio de devoción. En este cruce, donde convergen los caminos de Ajofrín hacia los Montes de Toledo y de Sonseca hacia el Castañar, se ajusticiaba a los malhechores. Sus cabezas, expuestas en picas, servían de advertencia a quienes se aventuraban por estas rutas. Algunos lo podrían considerar una antigua picota o rollo rústico, asociado a la Hermandad de San Martín de la Montiña, que vigilaba y administraba justicia en las Tierras del Común.

Pero el canto no solo fue un lugar de castigo. En su hornacina, tallada con delicadeza, se veneraban las imágenes de la Virgen de Gracia de Ajofrín y San Pablo de los Montes, figuras protectoras de los viajeros y guardianas espirituales de estos caminos. Hoy, en su interior se encuentra la figura de la Virgen del Rocío, un cambio que refleja la continuidad y transformación de las devociones populares a lo largo de los siglos.

Este monolito también ha sido un hito geográfico de gran relevancia. Marcaba la Suerte de Pulgar, delimitando las tierras del Común. En el mapa de 1842 aparece señalado como el Hito de las Tres Rayas de Sonseca, indicando la transición hacia la Dehesa de la Alcantarilla, un paraje cargado de historia. En esta dehesa, además de la emblemática presa, se localizaba una mina de cobre con mezcla de antimonio y plomo, conocida como Los Paredones.

El Canto de la Imagen no está exento de disputas. Algunos lo sitúan bajo la jurisdicción de Mazarambroz, mientras que otros lo consideran parte de Sonseca, un desacuerdo que subraya su importancia tanto histórica como territorial.

Hoy, el Canto de la Imagen sigue siendo mucho más que una piedra clavada en el suelo. Es un símbolo de las tradiciones, leyendas y tensiones que han definido a los Montes de Toledo. Su ubicación en este cruce de caminos refleja su papel como testigo silencioso de los flujos de personas, ideas y conflictos que han dado forma a la región. Ya sea como picota, lugar de veneración o marcador territorial, este monolito continúa contando una historia que trasciende siglos, conectando justicia, fe y memoria.

Km. 43,000 - En la confluencia de los arroyos Guajaraz y Martín Muñoz, la Presa de Alcantarilla emerge como un vestigio imponente, cargado de enigmas y contradicciones. Desde su talud de piedra, reforzando una estructura desgastada por siglos, esta obra desafía nuestra comprensión de la ingeniería antigua y nos invita a explorar sus secretos. Lamentablemente es una propiedad privada, y para verla es su máxima expresión hay que pedir permiso. Nosotros la pudimos contemplar tras la valla, aguas abajo.

En 1905, el Conde de Cedillo ya cuestionaba su fábrica: "¿Arte romano decadente, visigodo o árabe? Siglo indeterminado". La falta de documentación y las características heterogéneas de su construcción han alimentado un debate que persiste hasta hoy. Mientras algunos defienden su origen romano, otros, como el ingeniero Isaac Moreno Gallo, argumentan un origen posterior, posiblemente renacentista, e incluso vinculado a Juanelo Turriano.

Heterogeneidad constructiva: La presa presenta técnicas diversas y de calidad desigual. Las fábricas incluyen ripios —pequeñas piedras irregulares—, algo impropio de la precisión romana, mientras que su sillería irregular y el uso abundante de argamasa sugieren una construcción más tosca.

Ausencia de tipología romana: A diferencia de otras presas auténticamente romanas como las de Muel o Almonacid de la Cuba, la Presa de Alcantarilla carece de un núcleo de hormigón y un encaje perfecto de sillares, característicos de esa época.

Conexión con Toledo: No hay pruebas de que la presa estuviera vinculada a un sistema de abastecimiento de agua para la ciudad romana de Toletum. Aunque algunos sugieren la existencia de un acueducto, las investigaciones no han encontrado evidencia que lo respalde.

El canal que parte de la presa, conocido por los del lugar como el "canal de Juanelo", añade un matiz intrigante. Si bien no hay confirmación de la autoría de Juanelo Turriano, su legado en sistemas hidráulicos y la tradición oral apuntan a una posible conexión. Moreno Gallo establece paralelismos con otras presas de la península erróneamente atribuidas a los romanos, reforzando la idea de que la monumentalidad no es garantía de origen romano.

El nombre arroyo Guajaraz / Gualarax / Guadajaraz, "río de los espinos" o "peñas del llano del arroyo", esta última del guaja-ara-aiz—, tiene raíces prerromanas que reflejan la antigüedad de esta región. Además, las canteras cercanas, utilizadas para construir la Catedral de Toledo, pudieron haber proporcionado piedra para la presa, estableciendo otro vínculo con el ingenio humano que caracterizó la zona.

El colapso de la Presa de Alcantarilla es un relato de ambición y error. Según Moreno, su diseño sufría de defectos fundamentales que llevaron a su ruina:

Contraempuje desequilibrado: La ausencia de un contrapeso en el lado de aguas arriba debilitó su estabilidad.

Cimentación deficiente: La presión del agua en el muro central provocó su debilitamiento y posterior vuelco hacia aguas arriba.

Errores de diseño: La sección transversal de la presa, en forma de "L" en lugar de trapecial, no distribuyó adecuadamente la presión, contribuyendo a su colapso.

Las evidencias del colapso, como los escombros en aguas abajo y la ausencia de sedimentos en el embalse, confirman que la presa nunca funcionó plenamente.

La Presa de Alcantarilla no es solo un monumento a la ingeniería, sino también un recordatorio de la complejidad de la historia. Su origen incierto, su monumentalidad y su trágico colapso la convierten en un símbolo de las ambiciones humanas y sus limitaciones. Mientras continuamos recorriendo este camino, su figura permanece como un testigo silencioso de una época en la que la necesidad, la innovación y el error coexistían en las fronteras de la creación.

Km. 50,420 - El camino nos devuelve a Sonseca, cerrando el círculo por el Camino del Rey, pero no sin que la imaginación y el pensamiento se queden anclados en la Presa de Alcantarilla y sus misterios. Aprovecho este tramo final para compartir una hipótesis que, aunque personal, me resulta fascinante: el posible origen de la presa en el siglo XI, en pleno apogeo del Reino de Taifas de Toledo.

Imagino que la Presa de Alcantarilla podría haber sido un intento de los gobernantes musulmanes de Toledo por llevar agua a Tulaytulah, abasteciendo la ciudad o irrigando las huertas que florecieron bajo su dominio. Durante el reinado de Al-Ma’mun (1043-1075), Toledo alcanzó su máximo esplendor cultural, artístico y territorial, y es posible que una obra de esta magnitud encajara en su visión de una ciudad sofisticada y próspera.

El geógrafo musulmán Al-Idrisi, en su descripción del Toledo del siglo XII, menciona una impresionante máquina hidráulica que elevaba agua del río Tajo hasta la ciudad. Este ingenio, impulsado por la fuerza del agua que corría bajo un acueducto de un solo arco, abastecía al complejo palatino de Alficén, un centro de poder en la zona noreste de Toledo. Aunque no se menciona explícitamente la Presa de Alcantarilla, el origen árabe de su nombre y su proximidad al curso del Guajaraz, un afluente del Tajo, sugieren una posible conexión entre ambas estructuras.

Proximidad geográfica: La ubicación de la Presa de Alcantarilla, relativamente cercana al Tajo y al área donde se encontraba la máquina hidráulica, podría indicar que formaba parte de un sistema de abastecimiento mayor.

Necesidad de agua: Un complejo palatino como el de Alficén habría requerido un suministro constante y abundante de agua para fuentes, jardines y la vida cotidiana de la corte. La presa podría haber servido como embalse para garantizar este flujo.

A pesar de lo atractivo de esta idea, hay obstáculos que dificultan establecer una conexión definitiva:

Falta de evidencia arqueológica: No se han encontrado documentos ni restos que confirmen el vínculo entre la presa y la máquina hidráulica descrita por Al-Idrisi.

Cronología incierta: Aunque el nombre "Alcantarilla" sugiere un origen árabe, la fecha exacta de construcción de la presa sigue siendo motivo de debate. Algunos la sitúan en épocas posteriores, como el Renacimiento. El hecho de que ya en 1468 se mencione como Dehesa de Alcantarilla, en una heredad perteneciente al obispo de Badajoz, Don Pedro de Silva, refuerza la antigüedad del topónimo. Su denominación podría aludir a una infraestructura hidráulica de origen musulmán, alineada con la visión de Toledo como una ciudad fértil, regada por el Tajo y sus afluentes.

La idea de que la Presa de Alcantarilla y la máquina hidráulica de Al-Idrisi pudieran estar conectadas es tan sugerente como incierta. Para confirmar esta hipótesis, serían necesarias investigaciones arqueológicas y estudios que exploren tanto la toponimia como las tradiciones orales. Sin embargo, lo que queda claro es que la presa, sea cual sea su origen, representa un hito en la historia hidráulica de la región y un reflejo del ingenio de las civilizaciones que dejaron su huella en estas tierras.

Mientras rodamos hacia el final de esta ruta, la Presa de Alcantarilla sigue llamándonos, un gigante de piedra que guarda secretos de un pasado que aún debemos descifrar.

“...La villa de Toledo, al oriente de Talavera, es capital no menos importante por su extensión que por el número de sus habitantes. Fuertemente asentada, está rodeada de buenas murallas y defendida por una ciudadela bien fortificada. Ha sido fundada en época muy remota por los Amalecitas. Está situada sobre un cerro y hay pocas villas que se puedan comparar con ella por la solidez y altura de los edificios, la belleza de los alrededores y la fertilidad de sus campos, regados por el gran río llamado Tajo. Se ve allí un acueducto muy curioso compuesto de un solo arco por debajo del cual las aguas corren con gran violencia y hacen mover, en la extremidad del acueducto, una máquina hidráulica que hace subir las aguas a 90 estados de altura: llegadas a lo alto del acueducto, siguen la misma dirección y penetran después en la ciudad..."

En las tierras agrestes de los Montes de Toledo, donde el silencio es interrumpido solo por el susurro del viento y el crujir de las ruedas sobre los senderos de antaño, concluye nuestra travesía. A lo largo de esta ruta, no solo hemos recorrido kilómetros; hemos cruzado umbrales hacia épocas donde los hombres se atrevieron a soñar con la eternidad, dejando su marca en la piedra y el paisaje.

La Presa de Alcantarilla se despide como un gigante dormido, atrapado entre la realidad y la leyenda. Sus muros, que han resistido siglos de incertidumbre, parecen murmurar historias de ingenieros audaces y constructores anónimos. No es solo un monumento; es un enigma que, como la tierra misma, se niega a rendir todas sus verdades. Cada grieta en su estructura es un recordatorio de que incluso las obras más ambiciosas pueden sucumbir ante los caprichos del tiempo y los errores humanos.

Mientras nos alejamos, el paisaje cambia, pero la esencia de la ruta permanece en nosotros, un eco que resuena en cada pedalada. Aquí, entre encinas centenarias y caminos serpenteantes, la historia se entrelaza con la naturaleza en un diálogo eterno. Las leyendas de Juanelo Turriano, las disputas de los godos y los ecos de los frailes que alguna vez pisaron estas veredas se convierten en compañeros de viaje, figuras invisibles que nos acompañan más allá del camino.

Y al regresar a Sonseca, entendemos que esta aventura no ha sido solo física, sino también espiritual. Porque rodar por estos senderos es, en última instancia, un acto de conexión con quienes nos precedieron, con los sueños y las luchas que definieron este rincón del mundo.

Así, dejamos atrás la Vereda del Fraile y la Presa de Alcantarilla, pero su memoria perdura. Son testigos silenciosos de un pasado que aún tiene mucho que contar, guardianes de una historia que sigue viva en cada piedra, en cada árbol, en cada sombra proyectada sobre el suelo. Que esta crónica sea un humilde tributo a su grandeza y un llamado a quienes, como nosotros, se atrevan a descubrir los secretos que todavía esconden.

SI TE GUSTO VIAJAR POR ESTAS TIERRAS PUEDES VISITAR EL ARTÍCULO AL CONVENTO DEL CASTAÑAR